摘要:大量研究表明,维生素C因具有许多重要的生理功能广泛参与人体内多种生理过程以及物质的合成,主要包括羟化作用、抗氧化作用、调节免疫功能、改善营养物质的利用等。...

从“抗坏血酸”到“维生素C”

两百余年来,探索仍在继

维生素C又被称为“抗坏血酸”,是人类必需的微量营养素。

从1747年英国的海军军医詹姆斯·林德通过历史上第一个随机对照试验摸索出人类战胜坏血病的曙光,到1933年维生素C首次被人工合成、成为第一种进入市场的维生素补充剂,两百余年来,人们对维生素C的探索从未止步[1]。

大量研究表明,维生素C因具有许多重要的生理功能广泛参与人体内多种生理过程以及物质的合成,主要包括羟化作用、抗氧化作用、调节免疫功能、改善营养物质的利用等。

■参与羟化反应

维生素C能促进一些氨基酸与类固醇的羟化反应,从影响胶原蛋白、神经递质、胆汁酸等物质的合成与代谢,还能增强一些金属酶的活性,这些作用对于组织修复、胆固醇降低和解毒具有重要意义。

■抗氧化作用

维生素C是一种强力的抗氧化剂,能够清除体内的自由基和活性氧化物,保护细胞膜和DNA免受损伤,增强机体的抗氧化防御系统。

■促进钙、铁等营养物质的吸收利用

维生素C能促进钙、铁、叶酸等营养物质在体内的吸收和利用,对于预防和治疗骨质疏松、缺铁性贫血、巨幼红细胞性贫血等都有益处。

■调节免疫功能

维生素C与免疫力之间的关系一直是科学研究的热点话题。从机制上来说,维生素C可以通过多种途径影响免疫系统的功能,包括促进白细胞活化、增加抗体的产生、调节细胞因子分泌,减少自由基损伤等。

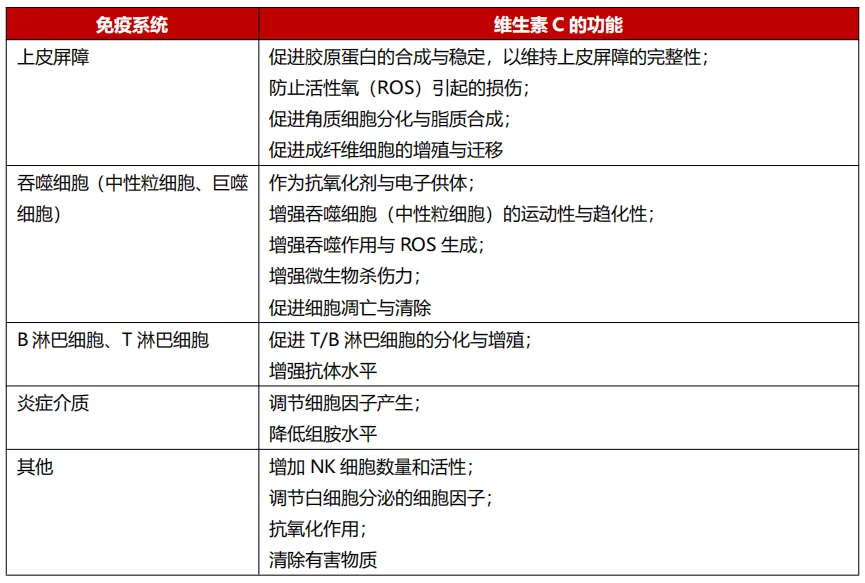

表1:维生素C调节免疫系统的潜在机制

维生素C能降低感冒风险、缩短感冒病程及减轻感冒严重程度的观点也得到了一些研究的支持。一项纳入10961名成人的meta分析显示,日常服用维生素C能减少感冒的发生率及其持续时间[2]。

另一项来自韩国的随机对照试验表明,维生素C能降低受试者感冒风险20%,且对不吸烟的受试者更明显[3]。

2023年12月发表的最新meta分析显示,≥1g/d维生素C使普通感冒的严重程度显著降低了15%并且明显缩短了严重症状的持续时间,提示维生素C可能对严重感冒有更好的作用[4]。

另有研究表明,日常补充维生素C对不同人群感冒的影响可能存在差异性[5]。此外,维生素C能否预防或者治疗新冠感染也仍存在争议。

在国内开展的《维生素C对人体免疫功能的影响综述研究报告》显示,低维生素C水平可能使人体免疫受损,并且可能与感染性疾病发生、严重程度和预后效果存在相关性,推荐低维生素C水平人群适当补充维生素C[6]。

这些人群更易缺乏维生素C,需警惕!

维生素C是重要的生理活性物质,正常人体内维生素C的生理含量约为1500mg,最大储存量为3000mg,当体内维生素C贮存量低于300mg时,就可能出现牙龈出血、皮下点状出血、骨骼发育障碍、骨质疏松等症状,长期缺乏将发展为坏血病[1]。

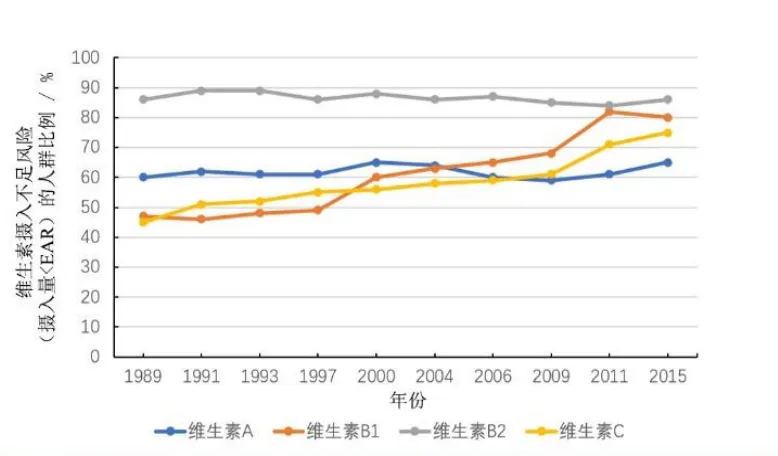

一项跨足了1989年至2015年的研究跟踪随访了15个省(自治区、直辖市)的18岁~35岁成年人的膳食维生素摄入情况,发现维生素C摄入不足的人群比例呈逐年上升[7]。2020年发表的一项关于全球维生素C缺乏状况的综述也表明,全球范围内维生素C的缺乏同样并不少见[8]。

图1:1989年-2015年中国15个省(自治州、直辖市)18岁~35岁成年人存在膳食维生素摄入量不足风险的人群比例

相对而言,膳食缺乏人群、肥胖及高BMI人群、吸烟人群、孕妇和哺乳期女性、老年人及部分疾病状态人群更容易出现维生素C缺乏,是生活中与临床上应该重点关注的对象[1]。

■膳食缺乏人群

膳食摄入量尤其是水果的摄入量,与维生素C状况的改善和维生素C缺乏患病率的降低密切相关。高脂高糖的摄入与维生素C摄入量和体内水平下降有关。

■肥胖、高BMI人群

体内炎症增加、体积稀释效应和/或饮食摄入不足,都可能导致维生素C缺乏。

■吸烟人群

吸烟会导致氧化应激,增加维生素C消耗。

■孕妇和哺乳期女性

怀孕与维生素C水平较低具有相关性,可能是由于血液稀释和维生素C通过母乳主动转移至发育中的胎儿和成长中的婴儿所致。

■老年人

可能由于饮食摄入减少和/或合并慢性疾病所致。

■疾病状态

由于炎症和氧化应激增强,维生素C体内含量可因各种疾病状态而耗尽。许多对住院患者的研究表明,血浆维生素C的消耗非常普遍,且浓度与炎症标志物呈负相关。据报道,感冒时白细胞中的维生素 C 水平减半,而不少严重呼吸道感染患者的维生素C水平无法被检测出或者维生素 C 水平非常低[9,10]。

不同年龄人群的维生素C推荐摄入量不尽相同。根据中国营养学会的指导,普通成年人维生素C的每日推荐摄入量为100mg,每日可耐受最高摄入量为2000mg [1]。但当机体因感染等疾病而处于应激状态时,日常的推荐摄入量可能无法提供足够的营养支持免疫系统,也不足以使感染人群的白细胞维生素C水平正常化或恢复到最佳的维生素C水平。因此在感染期间需要通过额外增加维生素C的补充剂量(“克”级剂量[10]),以补偿增加的炎症反应和代谢需求、纠正低维生素C水平以满足更多的临床需求。

维生素C的科学应用

医生了解多少 ?

作为维生素C相关知识的传播者与实践者,临床医生对于维生素C的认知水平与行为习惯对于提升公众的健康意识和预防疾病有着重要的意义。

2023年4-6月,中国健康促进与教育协会“国民营养素提升计划”为了解临床医生对维生素C相关知识的知晓率、维生素C的使用态度及行为,在全国15个省、直辖市的医生群体中发起线上调查。调查回收问卷422份,有效问卷304份[1]。调查结果表明:

■大多临床医生有日常规律补充维生素C的习惯

91.8%的调查对象选择日常规律补充维生素C,并认为服用维生素C补充剂能帮助自己在日常工作中保持更积极的心态。另外,超过一半的调查对象选择在感冒(66.1%)和传染性疾病高发期(51.3%)服用维生素C补充剂。

■九成以上临床医生会推荐身边的家人或朋友补充维生素C,特别是在感冒与传染性疾病高发期

90%以上的调查对象会向身边的家人或朋友推荐补充维生素C,80.6%的调查对象表示在传染性疾病高发期增加了临床使用维生素C的频率,有76.0%的人表示增加了维生素C的临床用量。

图2:临床医生自我使用与推荐他人使用维生素C的场景

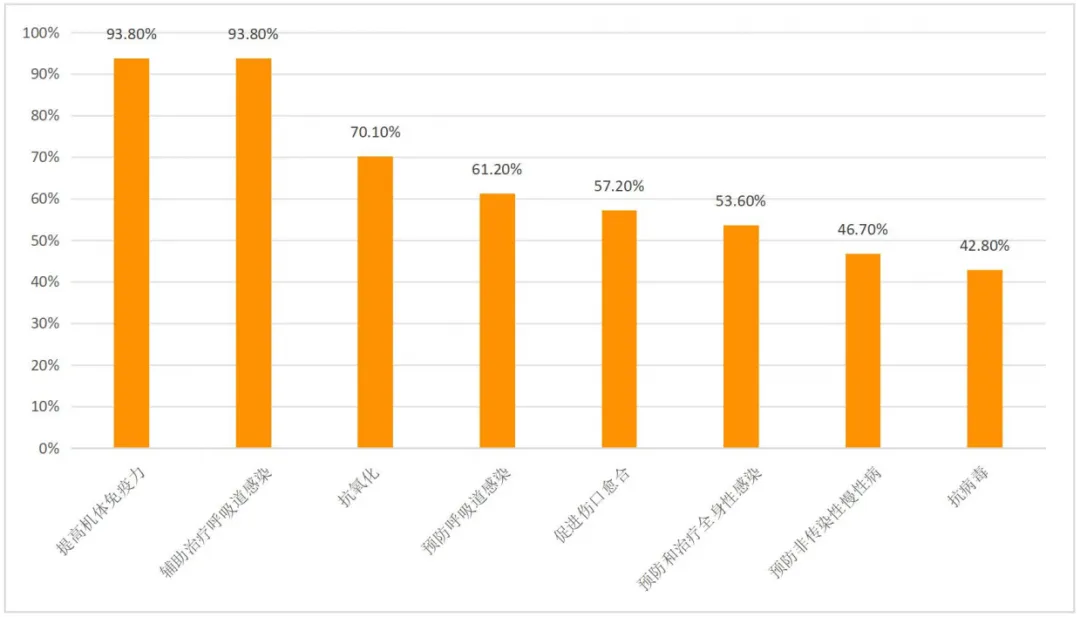

■临床医生对维生素C的作用和摄入量认识不够充分

临床医生普遍知晓维生素C提高免疫力及辅助治疗呼吸道感染的作用,但对其预防非传染性慢性病的认知仍然不足。且仅有不到一半(45.4%)的临床医生知晓中国成人预防非传染性慢性疾病的维生素C建议摄入量(200mg/d),少数(17.1%)知晓我国成年人每日维生素C的推荐摄入量(100mg/d)。

图3:临床医生对维生素C作用的知晓率

■临床医生对特殊人群使用维生素C的风险认知有待提高

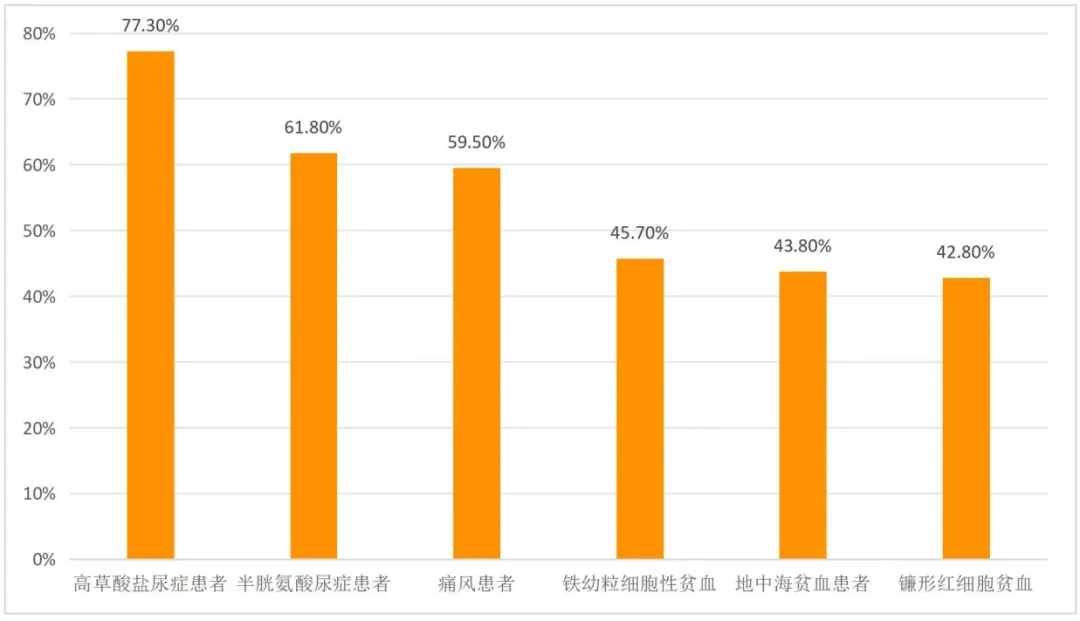

维生素C的使用历史较长、安全性较好,有研究显示健康成年人连续6个月服用维生素C 1000mg/d未发现不良反应,但过量服用(如超过3000mg/d)仍会产生一些不良反应,如胃肠紊乱、草酸排泄量增加、可能引起泌尿系统结石,中国营养学会建议每日摄入维生素C不超过2000mg[11]。本次调查半数以上的调查对象知晓高草酸盐尿症、半胱氨酸尿症、痛风患者应慎用维生素C,但对于其他慎用人群,如铁幼粒细胞性贫血、地中海贫血和镰形红细胞贫血患者,认知程度较低。

图4:调查对象对慎用维生素C的人群的知晓率

总 结

在国内开展的调查结果表明,超过一半(50.3%)医生没有参加过维生素C相关知识的培训,反映出目前维生素C的培训覆盖率仍然较低,需要进一步加强医生专业知识与认知。

营养培训对于临床医生的专业发展至关重要,而维生素C作为重要的微量营养素,在临床实践中具有广泛的应用。因此,建议未来可以针对临床医生开展更多与维生素C相关的营养培训,包括专家讲座、学术分享会、视频资料培训等多种形式,以提高医生对于维生素C的认知能力与使用水平。

另外,此次调查也显示,医生对维生素C缺乏的影响因素不够全面、不够充分,在未来的维生素C营养培训中,除了应加强对推荐摄入量等关键知识的传授外,还需补充维生素C人体代谢过程、作用机制和临床循证等相关知识,确保医生在临床实践中能正确指导患者合理补充维生素C,掌握维生素C的各种应用场景,进而提升维生素C的应用效果。

《维生素C与免疫力》报告是由中国健康促进与教育协会“国民营养素养提升计划”基于临床医生问卷调查,邀请“科创中国”智慧健康专业科技服务团专家指导编写。

《报告》通过调研了解临床医生对维生素C的认知,全面解读维生素C与免疫力的关系,帮助公众正确认识维生素C的作用,从而合理补充,提升自身免疫力。

来源:医学界,生命科学与营养

声明:以上图文版权,如涉及侵权,请与我们联系,我们将第一时间进行处理,谢谢。

版权信息:深圳觉爱生命健康管理有限公司 网站备案/许可证号:粤ICP备2023103394号-1